Patanjali tra il 325 e il 425 d.C. compone gli Yoga Sutra, contenenti 196 aforismi divisi in 4 Pada.

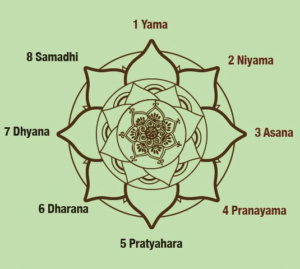

In questo testo, centrale per la storia dello Yoga, Patanjali descrive gli 8 passi dello Ashtanga yoga, attraverso i quali lo yogi può raggiungere lo stato di liberazione.

Il Primo passo è Yama, ovvero le regole comportamentali da rispettare verso gli altri e verso la natura;

Yama a sua volta si suddivide in cinque categorie:

Ahimsa, traducibile con non violenza, una non violenza che va oltre al semplice non insultare gli altri o abusare della natura intorno a noi, ma significa trattare il prossimo con sensibilità e attenzione, cioè con consapevolezza, imparare ad avere il giusto comportamento ponderato.

Dopo Ahimsa segue Satya, la verità, il non mentire. Bisogna imparare a dare il giusto peso alle proprie parole, la verità in certi casi può ferire, quindi a volte è meglio tacere, ma ad ogni caso la menzogna, anche se dolce o a buon fine, porta sempre a conseguenze negative perché in contrasto con Ahimsa.

Il terzo Yama è Asteya, semplicemente non rubare, anche inteso come non tradire la fiducia di qualcuno per fini personali.

Brahmacarya invece viene spesso presentato come astinenza; ma meglio ancora lo si può intendere come l’invito ad instaurare con il

partner un rapporto con lo scopo di “camminare insieme verso la verità” dove la componente sessuale non viene repressa, ma controllata come gli altri sensi, senza appunto dover raggiungere a tutti i costi l’astinenza totale.

L’ultimo Yama è Aparigraha, significa letteralmente “non prendere” e lo possiamo interpretare come non sfruttare a nostro vantaggio le situazioni. Non voler necessariamente di più di quello che necessitiamo.

Dopo Yama, il secondo passo dello Ashtanga yoga è Nyama, le regole comportamentali verso noi stessi, che come Yama è suddiviso in cinque categorie;

Il primo è Sauca, la “pulizia”. Sauca ha un aspetto sia esterno sia interno; inteso come pulizia fisica del corpo esterno e interno riferendosi anche alla mente.

Segue Samtosha, traducibile con modestia, la capacità di accontentarsi di ciò che abbiamo o ci viene dato senza pretendere nulla in più.

Il terzo Nyama è Tapas, termine già menzionato in questo Podcast in riferimento alle pratiche ascetiche, ma nei Nyama il ruolo di Tapas rappresenta tutto ciò che facciamo per mantenere il corpo e la mente in forma, dall’attenzione nel mantenere la corretta posizione nella pratica delle Asana, all’attenzione su cosa mangiare.

Tapas può essere tradotto con “scaldare il corpo per purificarlo”.

Il quarto Svadhyaya, (letteralmente “avvicinarsi a qualcosa”) ovvero l’indagine su se stessi, studiarsi e osservarsi. Conoscere meglio se stessi è Svadhyaya, ma viene anche inteso come studio dei testi antichi, dove inevitabilmente, l’adepto può trovare dei punti di riferimento sulle proprie indagini.

L’ultimo Nyama invece è Ishvarapranidhana, traducibile con “deporre tutte le nostre azioni ai piedi di Dio”, possiamo quindi definirlo come l’offrire a Dio i frutti delle nostre azioni come preghiera quotidiana.

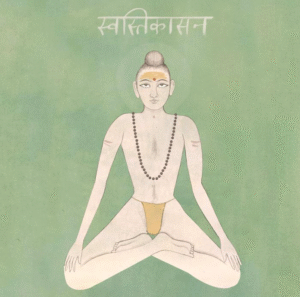

Dopo Yama e Nyama viene Asana, ovvero la corretta posizione, comoda e immobile. Nel quarantaseiesimo sutra del secondo Pada patanjali scrive: sthira-sukham-āsanam traducibile con “la postura (āsanam) è stabile (sthira) e confortevole (sukham)”.

Patanjali si riferisce alla posizione classica da meditazione, ovvero seduti a gambe incrociate, posizione nella quale lo yoghi, se appunto stabile e comodo, può raggiungerei successivi stadi meditativi.

Il quarto passo è Pranayama, il controllo delle sottili energie che animano il nostro corpo, attraverso la concentrazione e il controllo sul nostro respiro. Le pratiche di Pranayama facilitano il rilassamento del corpo e delle sue tensioni nel mantenere gli Asana, spostando poco alla volta la nostra attenzione dal corpo al respiro, portando così rilassamento anche alla mente.

Il quinto passo è Pratyhara l’interiorizzazione della coscienza, in questo passo lo yogi in meditazione ritira i sensi dagli oggetti esterni. In questa fase cerchiamo di separare la mente da ciò che all’esterno la possa stimolare.

Dharana è il sesto passo, la concentrazione, ovvero la fissità della mente su un unico oggetto, respiro o sensazione.

Qui la mente dello yogi è fissata su un unico oggetto per diverso tempo, può essere una visualizzazione precisa, come ad esempio un chakra o una sensazione, come il respiro che attraversa le narici.

Nel settimo passo troviamo Dhyana, la meditazione, l’essere assorti in essa completamente, la mente scorre in unica direzione senza sforzo. Possiamo intendere Dharana come il contatto con l’oggetto della meditazione e Dhyana la comunicazione con lo stesso oggetto.

Infine l’ottavo passo, Samadhi, l’esperienza supercosciente, dopo la comunicazione raggiunta con l’oggetto della meditazione attraverso Dhyana, lo yogi si fonde completamente con l’oggetto stesso, allontanandosi così dal proprio se individuale.

Quindi per riassumere questi ultimi quattro passi, attraverso Pratyahara ci allontaniamo dagli stimoli esterni, attraverso Dharana ci focalizziamo su una sensazione, il respiro, una visualizzazione o una parte del corpo, con la quale attraverso Dhyana entriamo in comunicazione a tal punto di perdere completamente il senso del proprio sé e sperimentando così lo stato di Samadhi, dove il nostro io, la nostra identità, scopare totalmente.

Nessuno di questi passi può essere creato di propria volontà, ma anzi ci si accede con pazienza, dedizione e soprattutto con la giusta preparazione dove i quattro passi precedenti Yama, Nyama, pranayama e Asana creano il terreno fertile per lasciar fiorire il germoglio della meditazione.

Grazie per la lettura.

Diego

Benvenuti su DiegoYoga!

Qui troverete approfondimenti e molto altro sulla storia e filosofia dello Yoga!

In Questa ottava puntata approfondiamo gli Otto Passi di Patañjali, Yama, Nyama, Asana, Pranayama, Pratyhara, Dharana, Dhyana e Samadhi.