Nell’articolo di oggi osserveremo come il termine Yoga si è sviluppato ed evoluto attraverso i testi più importanti per il popolo indiano dopo i Veda e le prime upanishad.

Siamo tra il 250 a.C. e il 450 d.C., in questo periodo storico si assiste ad un grande fermento nelle culture del subcontinente Indiano.

La cultura Brahmanica e quella Buddhista fioriscono, grandi imperi si susseguono portando prosperità, il pensiero filosofico si consolida e il Sanscrito diviene la lingua che unisce le culture del subcontinente indiano.

Il testo più importante sorto da questo periodo è il Mahābhārata;

Quest’ultimo è il più grande poema epico scritto dall’essere umano.

Questo testo, insieme al Ramayana, è anche caposaldo della religione Induista.

Una particolarità di questo poema epico, come molti altri, è di avere all’interno della sua narrazione continue digressioni dalla storia principale, nelle quali si trovano dibattiti o insegnamenti di carattere morale.

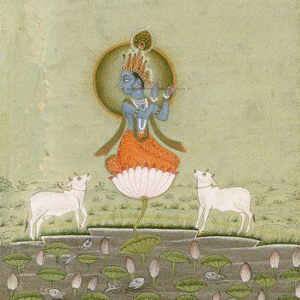

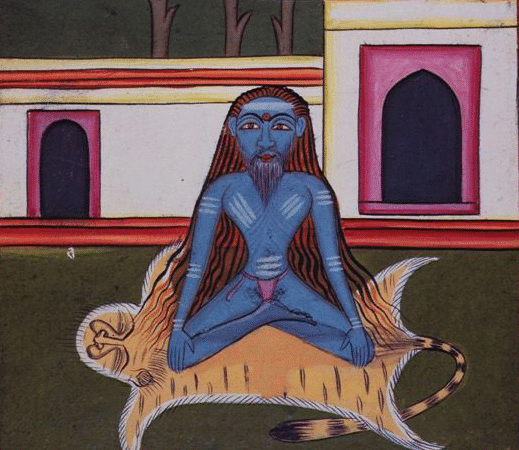

Il Protagonista dell’opera è re Krishna e proprio nella

digressione più importante del poema, la Bhagavad Gita, ci illustra cos’è lo Yoga.

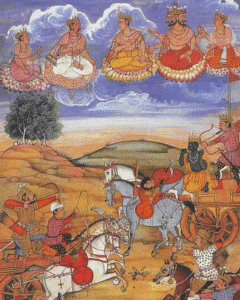

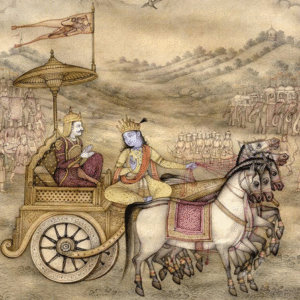

Per dare un po di contesto, all’interno della Bhagavad Gita troviamo il guerriero Arjuna intento ad affrontare i suoi stessi fratelli e cugini nella battaglia di Kurukṣetra.

Il guerriero, incapace di iniziare la battaglia, si trova al cospetto di Krishna, incarnazione del dio Visnù.

Qui Arjuna, si trova in uno stato di profondo sconforto, sapendo di dover affrontare in battaglia famigliari, amici e mentori, facenti tuttavia parte della fazione opposta, gli usurpatori del trono.

Questi avversari rappresentano anche metaforicamente le avversità fisiche e morali di ogni essere.

Krishna sprona Arjuna ad essere equanime nella scelta, imparziale nel giudizio.

Alle questioni etiche e morali sollevate dal giovane guerriero Arjurna,

Krishna risponde così:

“I veri rinuncianti e i veri yogi sono coloro che compiono azioni conformi al dovere senza desiderarne i frutti, non coloro che, evitando di offrirsi, agiscono mossi dall’ego, né coloro che (nel nome della rinuncia) si astengono dall’agire.”

E ancora:

«Se morirai (combattendo i tuoi nemici), guadagnerai il cielo; se vincerai, godrai la gloria terrena. Perciò, Figlio di Kunti, alzati, deciso a combattere! Rimanendo equanime nella felicità e nel dolore, nel guadagno e nella perdita, nella vittoria e nella sconfitta, affronta la battaglia della vita. Così non commetterai peccato.»

In questi dialoghi lo Yoga espresso da Krishna prende il significato di sforzo verso il bilanciamento, verso l’armonia.

Oltre al Mahābhārata nello stesso periodo vengono scritte parte delle upanishad, i testi dell’ayurveda, la medicina tradizionale dell’India, il sāṃkhyā.

Il sāṃkhyā è una scuola di pensiero ed è ritenuta la più antica filosofia sistematica indiana.

Troviamo i concetti di puruṣa (la coscienza eterna, lo spirito primordiale) e prakṛti (la natura, la materia).

La scuola sāṃkhyā è la prima a discostarsi dalla cultura vedica, portando un pensiero dualistico che esclude qualsiasi concetto di divinità.

In futuro dedicherò un intero articolo al sāṃkhyā e alla sua filosofia, per ora vi basta sapere che senza quest’opera non saremo mai giunti al testo cardine dello Yoga.

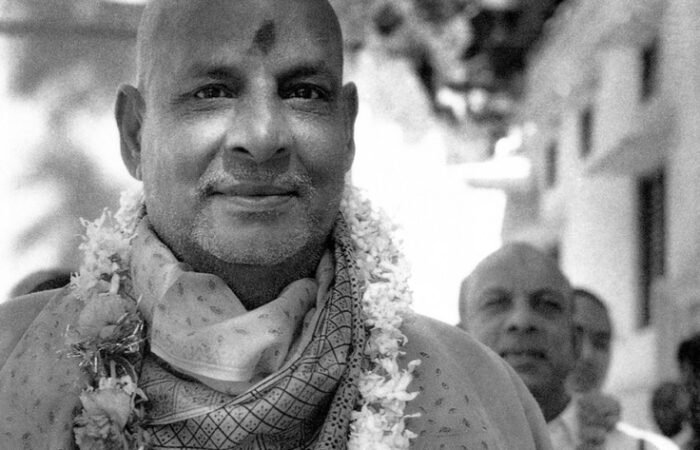

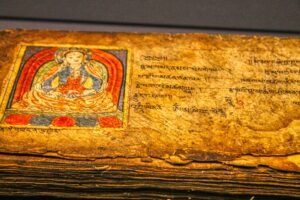

Tra il 325 e il 425 d. C. viene composto il

Pātañjalayogaśāstra, Il ‘Trattato sullo yoga di Patañjali’, oggi conosciuto

come Yogasūtra.

In questo testo Patanjali, attingendo dalle culture e filosofie precedenti e in particolare al sāṃkhyā, compone 196 versi (sutra in sanscrito), racchiudendo e sistematizzano tutti i concetti e metodi per raggiungere la liberazione attraverso lo Yoga.

Il prossimo articolo sarà interamente dedicato a Patanjali e gli yogasutra.

Grazie per la lettura.

Diego

Benvenuti su DiegoYoga!

Qui troverete approfondimenti e molto altro sulla storia e filosofia dello Yoga!

In questa terza puntata esploriamo l’evoluzione del termine Yoga attraverso i testi cardine per la cultura indiana come Mahābhārata, Bhagavadgītā e Sāṃkhyā.